弱さを武器に、楽しさを力に。ベトナム市場で成功するためのコンテンツ作りの哲学

日本人でありながら、ベトナムで熱狂的な支持を集めるインフルエンサー・アーティスト、『ベトナムくん』。

ベトナムで230万人以上のフォロワーを持ち、彼が発信する動画は、現地の人々が共感し、笑い、時に驚く「体験」として届けられています。

本記事では、彼の『活動の原点』『コンテンツ制作への哲学』そして『商品やサービスPRに対する考え方』について、深く話を聞きました。

ベトナムくん

株式会社ベトナムエンターテイメント代表。

SNS総フォロワー数は約230万人を数え、2023年には月間総視聴回数が2億回を突破するなどの実績を持つ。

キャリア初期は大阪でのストリートライブを中心に活動し、その後、ベトナムの視聴者に向けたYouTubeチャンネルでは、現地の人気楽曲を独自の日本語カバーで披露し大きな反響を獲得。

これが現在の「ベトナムくん」としての活動スタイルを確立し、本格化させる礎となった。現地での共感を呼ぶコンテンツ制作に力を注ぎ、活動の幅を広げ続けている。

1. 230万人に届く発信、その原点にある「ローカルフード」コンテンツ

ーーまず、現在どんな活動をされていますか? 企業との取り組みについても教えてください。

ベトナムくん:

今はベトナム人向けにYouTubeとTikTokを中心にコンテンツ発信をしています。

発信内容は食関連や歌のコンテンツが多く、フォロワーの99%がベトナム人という状況です。

企業との取り組みは幅広く、日本語学校や飲食店から始まり、最近では日本の食文化を現地で広めるプロジェクト、化粧品、ITサービスなど、多岐にわたっており、食関連の発信は多いものの、「食」だけに特化しているわけではなく、ベトナムの人たちに新しい文化や商品を自然に紹介していけるものであれば、ジャンルを問わず関わらせてもらっています。

ーーその中で「食」をテーマにした発信が目立ちますが、最初から食に注力しようと決めていたのでしょうか?

ベトナムくん:

いえ、最初から食に注力しようと思っていたわけではないんです。

ベトナムに来てから、個人的にローカルの屋台やお店を巡るのがすごく好きで、よく足を運んでいました。自然と「食べること」や「現地の人とのやり取り」を動画にしたら面白いんじゃないかと思うようになったんです。

あと、「食」って人間のリアクションが一番分かりやすく出るジャンルだと思うんです。”美味しい、まずい、辛い、甘い”そういう反応は誰にでも伝わるし、国境を越えて楽しんでもらえる。そう感じて、「食」を中心に発信していくことが多くなりました。

実際にローカルの屋台や食堂をまわって撮影を始めました。現地の普通のおばちゃんやその場にいる方と会話を交えながら、そのお店の商品を食べる様子を動画にしていたところ、思いがけず大きな反響をいただきました。

その中のひとつ、「路面店舗のバインミーを食べたときの動画」では、お店のおばあちゃんとの掛け合いもあり、大きな反響を呼び、その月だけで2億再生・フォロワー50万人増という結果につながりました。

この時は僕自身もこんなに反応があるとは想像もしてませんでしたし、「バズる」ってこういうことかって感じましたね。

ーー結果的に「食」がベトナムの人たちに刺さったのは、なぜだと思いますか?

ベトナムくん:

正直、最初から分かっていたわけではありません。でも、ベトナムの人たちは自分たちの食文化にとても誇りを持っていて、日常的に食を大事にしているなと感じたんですよね。そんな中で、日本人の僕が特別な高級店ではなく、街角のローカルなお店でベトナム料理を食べて、素直にリアクションしている姿が「身近に感じられる」「共感できる」と受け取ってもらえたのだと思います。

僕自身も「バズるために無理をした」というよりは、本当に食べることや現地の人との触れ合いを楽しんでいました。その楽しさが自然に伝わって、多くの人に響いたのかなと感じています。

結果的に、僕が楽しんで取り組める内容と、ベトナムの人たちに喜んでもらえる内容が「食」というテーマで重なったことが大きかったと思います。

2. 「広告」ではなく「楽しさ」を届ける

ーー企業との取り組みでは、どんな点を意識していますか?

ベトナムくん:

一番大切なのは「視聴者が楽しめるかどうか」です。広告色が強いと一瞬で冷められてしまう。

だからこそ、商品の魅力を「いかに自然に動画に溶け込ませるか」「視聴者の日常に意味を持たせられるか」を常に考えています。

ーーベトナムくんとしては「こうした方がいい」と感じつつも、企業側は「これも入れてほしい」と要望が多くなりがちなのかなと感じるのですが、そこはどう考えているのですか?

ベトナムくん:

確かに、そう感じることもあります。

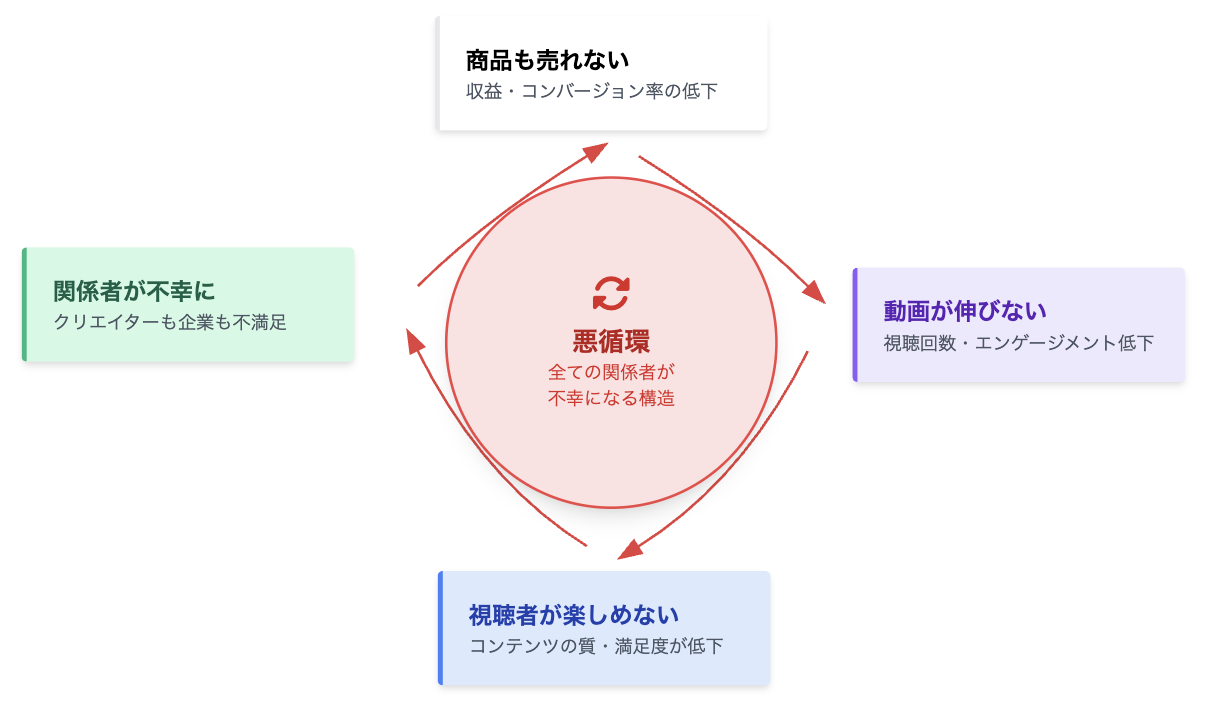

僕が一番避けたいのは「誰も楽しめない動画」になることです。

企業様側で「こういうことも伝えたい」「あれも伝えたい」となるのは非常に理解しています。ただ、入れたい情報が増えすぎると動画が窮屈になります。

結果、視聴者が楽しめない → 動画が伸びない → 結果的に商品も売れない → クリエイターも企業もハッピーじゃない。全部が悪循環になります。

だからこそ企業さんには「クリエイターの目線を信じてほしい」と伝えています。

PR案件だからこそ、僕自身が”楽しさ”を削ってはいけない。

視聴者に喜んでもらえる動画をつくることが、商品の魅力を伝える一番の近道です。

3. 外国人だからこそできる表現と「弱さを武器にする」

ーーご自身のコンテンツの特徴や、他のインフルエンサーとの違いは何だと思いますか?

ベトナムくん:

僕はベトナム語がまだ完璧じゃないです。でもその”弱さ”が逆に武器だと感じます。

ローカルのおばちゃんとの会話が少し噛み合わなかったり、反応がユニークだったり。それがベトナム人からすると「面白い」「親近感がある」と感じていただけると思っています。

ーー”弱さを武器にする”というのはユニークですね。

ベトナムくん:

そうですね。強みだけを見せようとするより、僕自身も完璧じゃない姿をさらけ出しているからこそ、国は違えど、「自分と同じだ」と共感していただける部分もあったりする結果、応援してもらえるんだと思います。

動画は”楽しさの共有”だと思っています。

だからこそ、僕が本気で楽しんでいる姿や、不完全さも含めた自然体が、結果的にファンに愛されるコンテンツになると思っています。

ーー”弱みを武器にする”という話をしていただきましたが、一方でご自身の「武器」は何だと思いますか?

ベトナムくん:

僕の一番の武器は「行動力」です。思い立ったらすぐに動けるし、場所や環境を選ばずに飛び込める。このフットワークの軽さが、これまでの活動を支えてきましたし、日本からベトナムへと舞台を広げられた大きな理由だと思います。

そこに加えて、日本でアーティストとして活動していた頃に培った“ステージ経験”も、僕ならではの強みです。路上ライブからライブハウスまで、観客の前で歌い続けてきた経験があるからこそ、単に画面に映るだけではなく、「その場を盛り上げる力」を発揮できる。これは普通のインフルエンサーとは違う、僕の大切な財産だと思っています。

そしてもうひとつ、自分を支えているのは「挑戦を楽しむ気持ち」です。

失敗を恐れずにまずはやってみる──その積み重ねが今の僕をつくり、活動の幅を広げる原動力になっています。この気持ちはこれからも大切にしていきたいですね。

4. “継続”こそがファン誕生の鍵

ーーこれまで商品・サービスのPRを続けてこられた中で、どんな気づきを得ましたか?

ベトナムくん:

一度の発信で文化は根づきません。

特にベトナムでは、日本については良い印象を持ってもらえていることもありますけど、日本の商品やサービスに関しては、まだ馴染みのないものも多く、最初の一回で広く理解されることは難しいと感じています。

SNSは本当に水物で、日々トレンドは移り変わり、膨大なコンテンツが流れていきます。だからこそ、“継続して発信し続けること”が大切なんです。定期的に触れてもらうことで、少しずつ認知が広がり、文化として根づくきっかけにつながっていくと思います。

ーー実際、短期のキャンペーンと長期の取り組みでは、効果にどんな違いがあるのですか?

ベトナムくん:

短期で一気に広げるなら複数のインフルエンサーを同時に起用するのが効果的かなと感じます。

でも「文化として根づかせる」には長期的に繰り返し発信するのが必要不可欠です。

実際に5年以上PRを続けている飲食店では、ただの知名度向上だけでなく、そのお店自体にファンができて定期的に来店してくれるお客様が増えていたりしています。

ーーインタビューにお答えいただき、ありがとうございます。最後に、日本企業へのメッセージをお願いします。

ベトナムくん:

ありがとうございます。

日本の素晴らしい商品やサービスをベトナムの皆さんに届けられることを、心から嬉しく思っています。これからも企業の皆さまと力を合わせ、エンターテインメントを通じて“笑顔”と“ワクワク”に包まれた形で広めていきたいです。

また、僕は日本語で打ち合わせができますので、言葉のすれ違いやイメージの誤解が生じにくく、安心してご一緒いただけると思います。視聴者が楽しみながら商品を知り、自然に好きになっていく──そんな動画を一緒につくっていきたいです。

ぜひ共に新しい挑戦に取り組み、成長を分かち合えるパートナー企業さまと出会えることを、心から楽しみにしています。

「広告ではなく体験を」──弊社COUXU(株)はベトナムくんの哲学を軸に、ベトナム市場で”ファン”が生まれる瞬間を『ベトナムくん』『日本企業』とともにに創造していきたいと考えています。